安易な業務の値下げは貧乏暇なし事務所へ一直線です。

行政書士の業界で値下げに苦言を呈する人がいる。

人様の経営方針に口出す気は毛頭ないし、

業界の未来という大所高所について論じれるほどの資格はありません。

このあたりの話は別の先生方のご判断に委ねます。

追記

ある程度の経験を積むと、安売りしなくても仕事が来ます。

値引き打診や交渉する人と付き合わなくても大丈夫です。

少なくとも私は値引き客はその場でバイバイしています。

経営者は数字にシビアでないとダメだと思います。

小なりといえども一国一城の主である以上は、自分の城を守り発展させる必要があるわけです。

数字に疎い先生だと経営に非常に苦労することになります。

どこで利益が出て、損失を垂れ流す部分がどこか分からないと、永久に貧乏暇なし事務所から抜け出すことが出来ません。

経営者が数字に疎いのは致命傷です。

行政書士は仕入れが無い、人件費が少ないビジネスだから危機感を抱きにくいですけども。

帳簿をキチンとつけてないと現状がサッパリ分かりません。

さらに帳簿をつけて、簡単でも良いので分析する必要がありますね。

一件当たりの受注するのに必要なコストがいくら必要??

仕事を完了させるまでに、必要な時間とコストは如何ほどか?

どれだけの売り上げで事務所は利益が発生するのか?

利益に対して支払う税金は?

最低でもこの程度の数字は諳んじれる程度になって下さいね。

数字に強いことをアピールすることで、法人のお客様から信頼を得ることも出来ますよ。

価格破壊は利益が出せないと自滅します。

行政書士会の標準報酬が廃止され、インターネットの発達で行政書士の業務単価は下落傾向にあります。

集客目的で値段を下げる事務所も少なくないですね。

その価格を時給換算するとコンビニバイトよりも安い時給単価になるかもです。

実績や信頼が出来上がっていないと、値段で勝負する方法が一番楽ですからね。

実績が出来てから、適正価格を頂けるようにする戦略を考えているのだと思います。

低価格がウリのお店が高価格帯に変更して上手くいった事例は殆どありません。

近所のお店で値上げをした途端に潰れる店が見本ですね。

なぜ失敗するのか?

低価格をUSPにした事務所に付くお客様は、値段が最優先の方ばかりになります。

そこの事務所にリスペクトなど、あり得ません。

異常なくらいコスパにうるさい方が多いです。

割に合わない品質を要求される方が多い印象が強いです。

現実的には客にとってコスパが良いことは、事務所側にとっては採算割れするリスクが高いです。

私の経験では、値切るお客様やコスパに煩い方は、クレームや要望が異常に多いですね。

場合によっては、安さでしか寄ってこない客を切ったほうが減収増益となるケースがあります。

いつかは激安価格ではやって行けなくなって、値上げをすることになります。

コスパ最優先の顧客は、速攻で姿を消します。

この方たちは専門家の貴方に仕事をしてもらいたい訳ではないからです。

値段が安いから依頼しているのです。

値段を上げると、今までの顧客が居なくなる所からスタートします。

貴方が求める価格よりも品質優先のお客様はと言うと・・・

これもまた厳しい展開が待っています。

安売り専門でやってきたブランドイメージが出来上がっているので、優良な顧客は近づいてきません。

安売りで二進も三進も行かなくなったから、値上げをしたんだと思われてお終いです。

低下価格から高付加価値の事務所への業態変更は、どちらの顧客からも逃げられる形になるリスクが高いです。

業態変更するならば事務所の場所を変えて、名前を変えて全く別の事務所として再スタートする覚悟が必要です。

低価格ブランドが高級ブランドに変わるのは難しすぎますね。

行政書士事務所のコストと利益の関係。

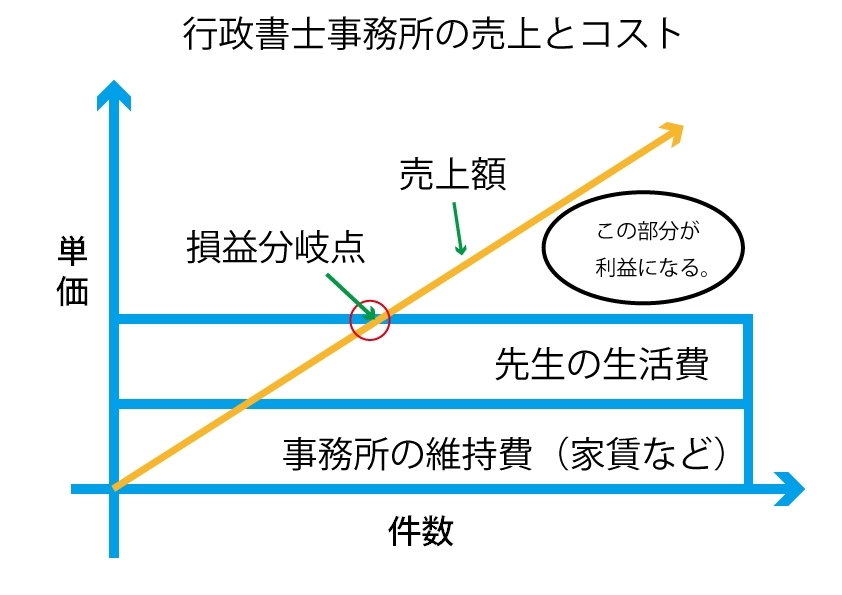

行政書士事務所の価格と利益の関係を表したグラフのイラスト。

ここに一つの絵をご紹介します。

特殊原価調査と呼ばれる会計分野で登場する画像です。

それを行政書士事務所の経営に書き直したものです。

かなり単純化しています。

縦軸は業務の単価で横軸は件数を表しています。

下の部分は事務所の家賃や通信費などの維持費。

上の部分は所長先生の生活費(家賃や社会保険料など)です。

四角形の面積が大きくなれば、行政書士としての活動費用が高いことを表しています。

斜めの線が売上を表します。

斜めの角度が大きければ大きいほどに、売り上げ単価が高くなります。

上の正方形の線と斜めの線が交わるところが、損益分岐点と呼ばれる部分です。

要は売り上げがコストとトントンになる場所ですね。

損益分岐点を超えた部分からが、事務所の利益となります。

Adobe社のillustratorで管理人が作成したグラフです。

図があったほうが感覚的に掴めるかと思いました。

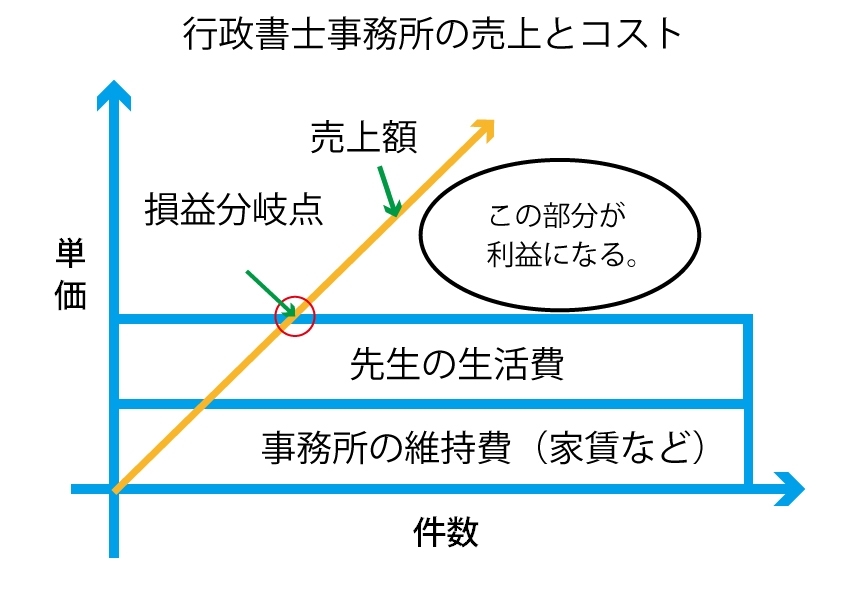

黄色い線の角度の傾斜加減で利益の違いが判る。

高単価の行政書士事務所なら、少ない件数でも利益が出ることを証明した画像。

線の角度が急になればなる程に、利益を生み出すのが早くなります。

逆に角度が緩ければ、利益が出るのに時間がかかります。

角度が緩すぎれば、いつまで経っても利益が出ない状況になります。

このグラフを自分の数字に当てはめれば、利益が出るのにどれ位の受注が必要かが判明します。

単価が高ければ、受注件数が少なくても利益が出ます。

逆に単価が低ければ、件数をこなさないと利益も出ないし生活費も賄えない可能性があります。

自分の事務所の原価を知っていれば、どれ位の値段で受注して行けばよいのかが明らかになります。

値段を下げると貧乏暇なし事務所が完成します。

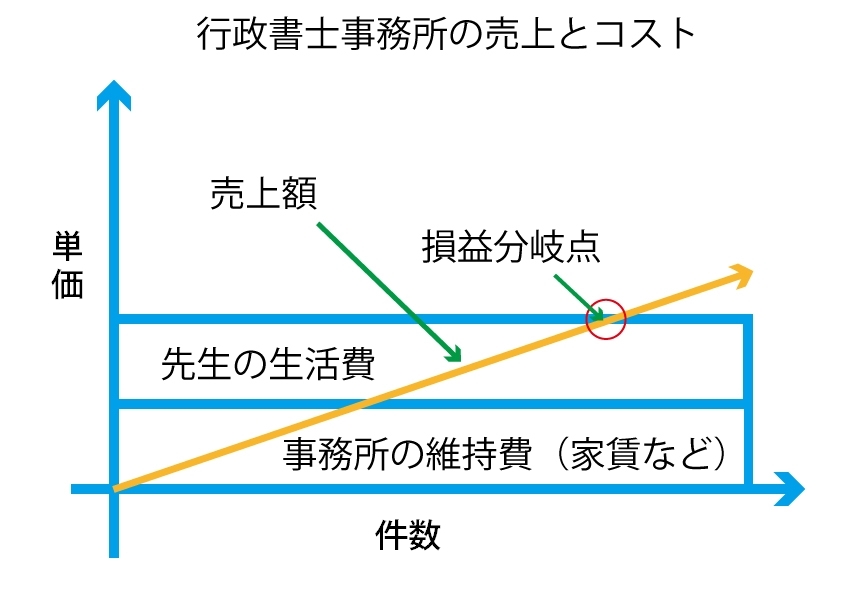

低価格だと利益を出すのに件数をこなさないと駄目なことを説明したグラフの画像。

グラフを参考にすると、単価が低いと斜めの角度が小さくなっていきます。

事務所の維持費と先生個人の生活費を稼ぐためには、件数をこなす必要が出てきます。

薄利多売というヤツですね。

一件当たりの利益の薄さを数でカバーすることになります。

一人事務所の場合は早朝から午前様まで仕事をして、土日祝日も休めない事になり兼ねません。

シンドイ割に儲からないですから、ストレスもマッハで溜まります。

疲れてくると、集中力が落ちてきて仕事の効率も悪くなります。

さらに仕事の追われて勉強する時間も取れないので、法改正の情報などにも疎くなっていきます。

予期せぬミスが発生しやすくなります。

失敗のリカバリーとクレーム対応に時間が取られてしまい兼ねません。

生活費を稼ぐためには、さらに睡眠時間を減らし休養を取る時間を削って仕事をしなければなりません。

ブラックで貧乏な生活をしたいから、行政書士の資格を頑張って取得して、安定した会社勤めを投げ打った訳ではないですよね。

一人事務所だと処理能力に限界があります。

行政書士事務所の最大のボトルネックは先生自身です。

少人数(一人)でやっている事務所なら、ひと月に処理できる件数にも限界があります。

PDFなどのコンテンツを販売するなら、一度作れば何万通でも販売できますが。

行政書士の仕事は、一つ一つに時間が掛かります。

おのずと行政書士事務所の売り上げには限界が訪れます。

相場に近い値段で受注することに。

行政書士は処理能力の関係上、売上に限界があります。

有限の時間を有効に使うためには、ある程度以上の時給単価が必要になってきます。

かと言って相場を著しく乖離した高価格では、受注できなくなります。

結果的に相場通りか、±20%ぐらいの価格が中心になります。

売上が1割上がれば利益が倍になる数字のマジック。

売上を10%増やすと最終的な利益が倍くらいになることは良くあります。

帳簿のマジックですね。

コストを10%減らしても、利益が倍になりませんが、売上だと倍になるのです。

ちなみに売り上げを2割増やすと最終利益が3倍から4倍になります。

これは固定費の存在で生まれる現象です。

行政書士の実務・マーケティングはメルマガで学んだ。

行政書士になる前となってからも色々な媒体で行政書士の勉強をし続けてきました。

その中で役に立ったのが以下のページで紹介するメルマガです。

私個人としては、勉強になりマーケティングに関しては再現性が高い内容だと思います。

全部無料ですので、良かったら検討してみて下さい。

(別にお金は貰っていません。)